Modellierung der Grundwasserströmung und Bilanzierung

Ein Modell ist ein vereinfachtes Abbild der Wirklichkeit. Numerische Grundwassermodelle dienen zum einen dem Systemverständnis, zum anderen sind sie Entscheidungshilfe bei Eingriffen in den Grundwasserhaushalt.

Im Gegensatz zum Wettergeschehen sind die Prozesse im Grundwasserleiter sehr langsam. Die interessierenden Größen wie Fließgeschwindigkeit des Grundwassers und der Volumenstrom sind zudem nicht direkt messbar und müssen indirekt aus den messbaren Größen wie den Grundwasserständen bestimmt werden.

Ein Grundwassermodell ist ein Instrument, um den Zusammenhang zwischen den messbaren und den interessierenden Größen wie der Fließgeschwindigkeit herzustellen.

Das HLNUG setzt für die wasserwirtschaftlich sehr wichtigen Grundwasservorkommen im Nördlichen Oberrheingraben (NORG) und der Unteren Mainebene (UME) ein dreidimensionales Grundwasserströmungsmodell ein.

Grundwasserströmungsmodell Nördlicher Oberrheingraben und Untermainebene

Die wesentlichen Aspekte des in Arbeit befindlichen Modells werden im Folgenden vorgestellt:

Modellgrenzen

Hydrogeologie

Grundwasserstände

Wasserbilanz

Die Einsatzmöglichkeiten des Modells sind vielfältig.

Modellgrenzen

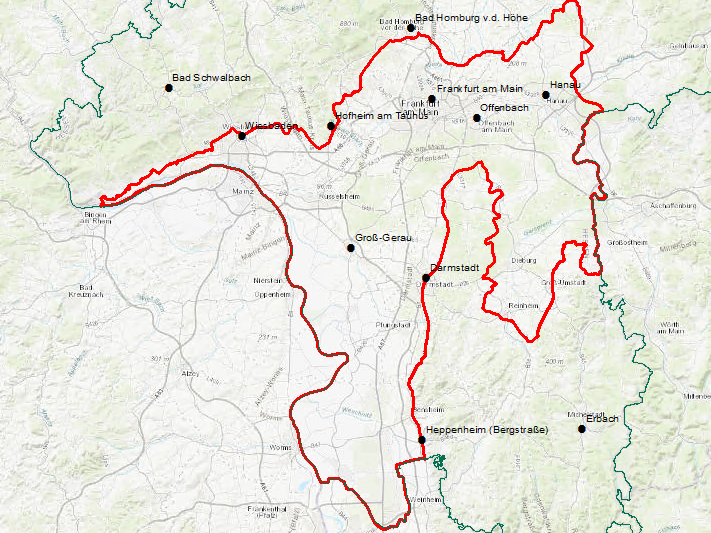

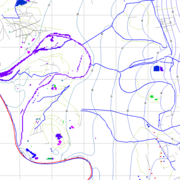

Die ersten Schritte auf dem Weg zum Grundwasserströmungsmodell sind die Verortung des Untersuchungsgebietes und die Entwicklung einer hydrogeologischen Modellvorstellung für den Betrachtungsraum. Neben der Abgrenzung des Bilanz- und Modellraumes, die sich möglichst an hydrogeologischen Gegebenheiten orientiert, sind dabei die laterale und vertikale Strukturierung des Modellraumes sowie die Formulierung der Randbedingungen und die Bestimmung der geohydraulischen Parameter grundlegend.

Vertikale Modellbegrenzung

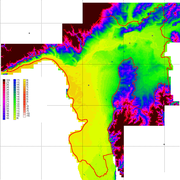

Die vertikale (obere) Begrenzung des Modells ist die Geländeoberfläche, die über ein hochaufgelöstes Digitales Geländemodell (DGM) abgebildet wird.

Die Daten zur Geländeoberfläche und die Grundwasserstandsdaten ermöglichen die Berechnung von Grundwasserflurabständen.

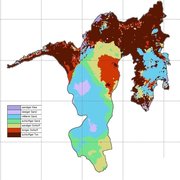

Hydrogeologie

Die geologischen Senkungsstrukturen des Oberrheingrabens, des Mainzer Beckens und der Hanau-Seligenstädter-Senke (östliche Untere Mainebene) mit ihren teils mächtigen Sedimentfüllungen sind prägend für die Region und beinhalten wichtige Ressourcen. Als häufig ergiebige Porengrundwasserleiter tragen sie z. B. wesentlich zur Versorgung der Metropolregion Rhein – Main mit Grundwasser für Trink- und Brauchwasserzwecken bei.

Hydrogeologische Räume

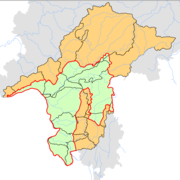

Das Modellgebiet umfasst die hydrogeologischen Räume „Oberrheingraben mit Mainzer Becken“ und „Untere Mainebene“. Die Räume sind anhand natürlicher Grenzen voneinander abgegrenzt. Aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte und ihrer hydrogeologischen Eigenschaften sind beide Teilräume jedoch eng miteinander verzahnt und können in der Modellierung gemeinsam betrachtet werden.

Hydrogeologische Daten

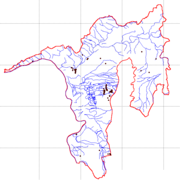

Zur Beschreibung der Hydrogeologie werden rund 20.000 qualitätsgeprüfte Bohrungen verwendet. Die Verteilung über die Fläche und die erreichten Endteufen sind jedoch sehr heterogen.

Anhand der Bohrschichtinformationen lassen sich die Eigenschaften der quartären und tertiären Sedimente aber auch die hydrostratigraphische Architektur des Ablagerungsraums (z. B. Stockwerksbau) ableiten und besser verstehen.

Grundwasserstände

Zur Charakterisierung des Grundwassersystems sind Grundwasserstandshöhen als gemessene Größen von großer Bedeutung.

Grundwasserstandsdaten

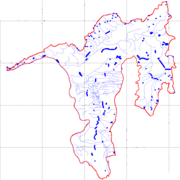

Es stehen die Grundwasserstandsdaten der Messstellen des Landesgrundwasserdienstes (LGD) zur Verfügung.

Der Grundwasserstand ist als messbare und zeitvariable Größe grundlegend für die Überprüfung, ob ein Modell die hydrogeologischen Verhältnisse und die Grundwasserdynamik richtig wiedergibt.

Wasserbilanz

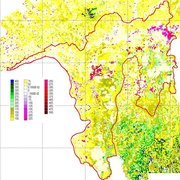

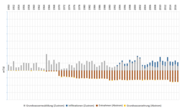

Die Wasserbilanz für ein Modellgebiet, also die Frage wie viel Wasser auf verschiedenen Wegen in das Gebiet hinein- und wieder herausfließt, wird bestimmt von der Grundwasserneubildung, dem Zustrom aus tributären Einzugsgebieten, den Abfluss- und Schüttungsdaten der Vorfluter und den Grundwasserentnahmen. Dazu kommen weitere Daten, wie z. B. Einleitungen aus Kläranlagen in die Vorfluter, wenn sie, wie im Nördlichen Oberrheingraben, gebietsweise prägend für das Abflussgeschehen sind.

Die Güte der Wasserbilanz ist letztlich entscheidend für die Prognosefähigkeit des Modells.

Wasserbilanzglieder im Zustrom

Zustrom von tributären Einzugsgebieten

Aus den tributären Einzugsgebieten (orange) fließt Grundwasser dem Modellgebiet (grün) zu.

Die Abschätzung dieses Zustroms wird berechnet aus der Grundwasserneubildung aus Niederschlag abzüglich der bekannten Entnahmen.

Zustrom aus Vorflutern

Die Hauptvorfluter des Modellgebietes sind Rhein und Main.

An den Modellrändern treten der Rhein, der Main und viele Bäche in das Modellgebiet ein, deren Durchfluss am Eintrittspunkt in das Modell berücksichtigt wird. Das in den Vorfluter fließende Oberflächenwasser kann in den Grundwasserleiter eintreten.

Im Modellgebiet gibt es einige wenige Pegel.

Wasserbilanzglieder im Abstrom

Landwirtschaftliche Entnahmen

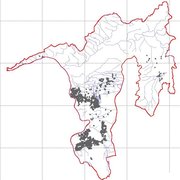

Landwirtschaftliche Entnahmen erfolgen saisonal, also in der Wachstumsperiode der kultivierten Pflanzen und sind sehr witterungsabhängig.

Im Modellgebiet sind bis zu 2.161 Beregnungsbrunnen aktiv, weitere werden nach Verfügbarkeit eingearbeitet.

Einsatzmöglichkeiten des Modells

Sind alle grundlegenden Eigenschaften des Modellgebietes anhand von Parametern formuliert, kann mittels des numerischen Modells eine Berechnung für verschiedene Fragestellungen erfolgen, wie nach Entwicklung von historischen und zukünftigen Grundwasserstandshöhen an bestimmten Orten. Die Ergebnisse können im Anschluss als Tabellen, Diagramme und Karten dargestellt und ausgewertet werden.

Die mit dem Modell erzielbaren Aussagen können nicht besser sein als die zur Verfügung stehenden Eingangsdaten. Deshalb wird die Datenbasis des Modells kontinuierlich vervollständigt und Plausibilitätskontrollen unterzogen.

Bilanzierung des Grundwasserdargebots

Modellaussagen

Nach erfolgreicher Kalibrierung unter Berücksichtigung der jeweiligen Aufgabenstellung sind Aussagen innerhalb des Modellgebietes und für die mit der Kalibrierung beschriebenen Rahmenbedingungen möglich. Grundwasserströmungsmodelle sind eine Hilfe bei:

- wasserwirtschaftlichen Entscheidungen, z. B. durch die Berechnungen verschiedener Varianten einer geplanten Maßnahme,

- der Visualisierung komplexer hydrogeologischer Verhältnisse und Strömungsvorgänge im Grundwasser zum hydrogeologischen Verständnis des Betrachtungsraums,

- der Beschreibung des Transports von Schadstoffen im Untergrund,

- der Abgrenzung von Einzugsgebieten durch die Berechnung von Grundwassergleichen und Stromlinien.