Luftschadstoffe

Kohlendioxid stellt keinen Schadstoff im herkömmlichen Sinne mit toxischen Eigenschaften dar. Als zentrales Stoffwechselprodukt von Mensch, Tier und Pflanzen ist es für das Leben auf der Erde unverzichtbar und in atmosphärischer Luft enthalten. Die Zunahme der CO2-Konzentration hat aber negative Folgen, denn sie trägt wesentlich zur beobachteten globalen Erwärmung der Erdoberfläche, dem so genannten Treibhauseffekt, bei. In Hessen wird CO2 seit 1995 an der Umweltbeobachtungs- und Klimafolgenforschungsstation Linden gemessen und seit Ende 2001 außerdem an der Messstation Wasserkuppe (Biosphärenreservat Rhön).

Kohlendioxid ist ein farb- und geruchloses, unbrennbares Gas. Unter -78,5° C liegt es in fester Form (als Trockeneis) vor. CO2 ist gut wasserlöslich; etwa 0,1 % des gelösten Kohlendioxids reagiert mit Wasser zu Kohlensäure. Aus diesem Grund weist Regenwasser einen natürlichen pH-Wert von etwa 5,6 auf.

Für Kohlendioxid gibt es natürliche und anthropogene Quellen. Der Hauptteil des in der Atmosphäre vorhandenen Kohlendioxids geht auf natürliche Prozesse zurück. Die wesentliche anthropogene CO2-Quelle resultiert aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe zur Energieerzeugung. Die Emissionen stammen dabei ungefähr zu gleichen Teilen von der Industrie, der Gebäudeheizung und dem Kfz-Verkehr.

Kohlendioxid stellt die Schlüsselverbindung im komplexen Kohlenstoffkreislauf der Natur dar. Von den verschiedenen Quellen und Senken sollen hier nur einige beispielhaft genannt werden. CO2 wird u. a. freigesetzt von Vulkanen und Mineralquellen, bei mikrobiellen Prozessen in Humusböden sowie bei der Atmung. Aus der Atmosphäre entfernt wird es auf physikalischem Wege z. B. durch das Lösen im Ozeanwasser sowie durch biologische Prozesse, indem es von Grünpflanzen gebunden wird (bei der Photosynthese wird CO2 zusammen mit Wasser mit Hilfe der Sonnenenergie in Kohlenhydrate überführt). Es besitzt nicht - wie viele andere Schadgase - Senken durch chemische Prozesse in der Atmosphäre. Da CO2 in zahlreiche biologische, physikalische und geologische Kreisläufe eingebunden ist, die in stark unterschiedlichen Zeitskalen ablaufen, kann für seine atmosphärische Lebensdauer kein bestimmter Wert angegeben werden.

In der Umwelt hat CO2 in den dort üblicherweise vorkommenden geringen Konzentrationen keine negativen Wirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen und Sachgüter; daher ist auch kein Grenz- oder Richtwert zur Bewertung von Immissionskonzentrationen vorhanden. Eine Zunahme des CO2-Gehalts in der Atmosphäre wirkt sich auf die Vegetation aus, wie entsprechende Forschungsergebnisse zeigen. Steigende CO2-Werte führen insbesondere zum anthropogenen Treibhauseffekt, auf den im Folgenden eingegangen wird.

Zunächst wird der natürliche Treibhauseffekt kurz beschrieben: Die auf die Erde fallende Sonnenstrahlung wird zum Teil reflektiert und zum Teil absorbiert. Die absorbierte Strahlung wird als Wärmestrahlung wieder in die Atmosphäre abgestrahlt. Bestimmte klimawirksame Spurengase haben die Fähigkeit, Teile dieser Wärmestrahlung zu absorbieren, was eine Aufwärmung der Atmosphäre und der Erdoberfläche bewirkt. Durch diesen Mechanismus wird die mittlere Temperatur der Erdoberfläche von ca. -18 °C (wenn die Erde keine Atmosphäre hätte) auf +15 °C angehoben. Die wichtigsten natürlichen Treibhausgase sind Wasserdampf, Kohlendioxid und stratosphärisches Ozon (der natürliche Treibhauseffekt geht zu zwei Dritteln auf Wasserdampf, zu einem Viertel auf Kohlendioxid und zu einem Zehntel auf andere Spurengase zurück).

Daneben gibt es den anthropogenen Treibhauseffekt (oft auch verkürzt nur als Treibhauseffekt bezeichnet), mit dem ein weiterer Temperaturanstieg aufgrund der Konzentrationszunahme bestimmter klimawirksamer Spurengase gemeint ist. Bedingt durch deren umfangreiche Freisetzung wird der natürliche Treibhauseffekt zusätzlich verstärkt, was eine Klimaänderung zur Folge hat. Für den anthropogenen Treibhauseffekt sind im Wesentlichen Kohlendioxid (zu etwa 60 %), Methan, Distickstoffoxid und Halogenkohlenwasserstoffe verantwortlich. Das Kyoto-Protokoll von 1997 hat zum Ziel, die Emissionen der wichtigsten anthropogenen Treibhausgase einzuschränken.

Die Erhöhung der mittleren Oberflächentemperatur ist weitgehend auf die gestiegenen atmosphärischen Konzentrationen der genannten Gase zurückzuführen, wie wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Weltweit lag 2023 erstmal ein ganzes Jahr lang die globale Mitteltemperatur 1,5 °C über der mittleren Temperatur des vorindustriellen Zeitraumes (ca. 1850-1900). Auch in Hessen ist die Jahresmitteltemperatur bereits deutlich gestiegen. Nach derzeitigen wissenschaftlichen Klimaprojektionen wird die mittlere Temperatur in Hessen bis zum Jahr 2100 um 1,1 °C (Bandbreite 0,6-1,7 °C; bei starkem Klimaschutz) bis 3,8 °C (Bandbreite 2,7-4,9 °C; bei derzeitigem unzureichendem Klimaschutz) ansteigen. Dies klingt nach nicht viel, jedoch unterschieden sich die bisher heißesten und kältesten Phasen der Erdgeschichte nach heutiger Kenntnis jeweils nur um +5 °C bzw. -5 °C von der jetzigen globalen Durchschnittstemperatur. Der Klimawandel verursacht u. a. einen Anstieg der Meeresspiegel, die Verschiebung von Niederschlagszonen, die Zunahme extremer Wetterereignisse (wie Stürme und Überschwemmungen) und die Bedrohung der Artenvielfalt.

Ausführliche Informationen zu Klimawandel und seinen Auswirkungen bietet das Fachzentrum Klimawandel. Das Klimaportal Hessen stellt Klimaentwicklungen aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für Temperatur, Niederschlag und andere Klimaelemente dar.

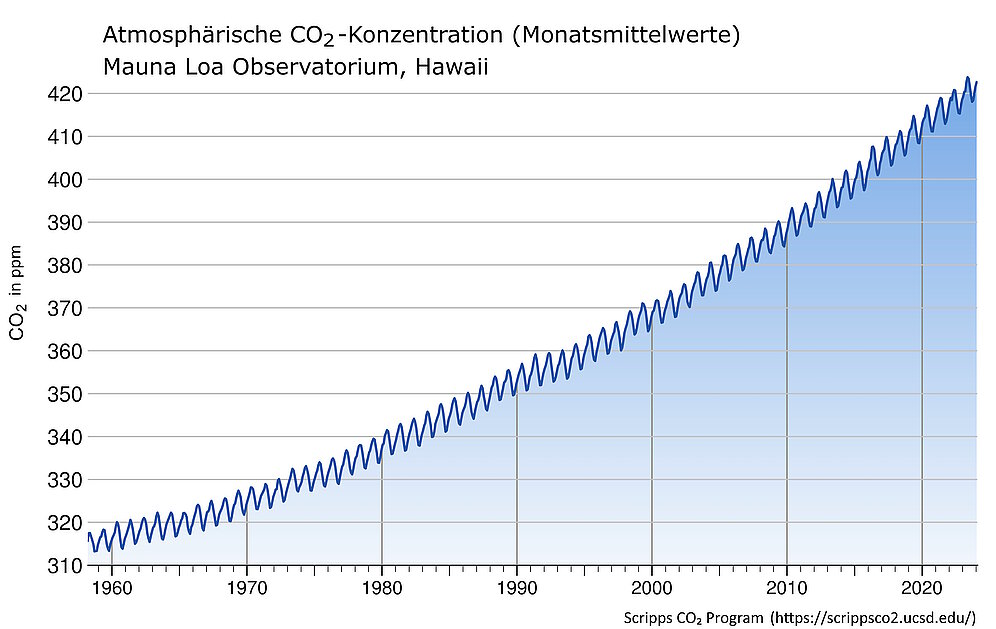

Die CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre haben sich in der vorindustriellen Zeit im Bereich von ca. 200 bis 270 ppm bewegt. Seit Beginn der Industrialisierung hat der Verbrauch fossiler Brennstoffe enorm zugenommen mit der Folge, dass seitdem der CO2-Gehalt stark angestiegen ist. Die atmosphärische CO2-Konzentration hat sich seit Beginn der Industrialisierung von ca. 280 ppm auf über 400 ppm erhöht (Anmerkung: 1 ppm CO2 entspricht 1,83 mg/m3 CO2 bei 20 °C).

Ab 1958 wurde die atmosphärische CO2-Konzentration in emissionsfernen Dauermessungen auf Hawaii ermittelt. Das Ergebnis dieser Messungen zeigt die Graphik, in der die Zunahme der CO2-Werte deutlich zu sehen ist. Die regelmäßigen Schwankungen innerhalb der Kurve stellen den Jahresgang dar, der durch die jahreszeitlichen Unterschiede in der Vegetationsaktivität zustande kommt.

Aktuelle Messwerte der Kohlendioxid-Konzentration finden Sie im Messdatenportal für unsere Luftmessstation Wasserkuppe.

Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, brennbares, schlecht wasserlösliches Gas. Es entsteht hauptsächlich bei der unvollständigen Verbrennung fossiler Brennstoffe. Dabei ist das Verhältnis von Kohlenmonoxid zu Kohlendioxid, das sich gleichzeitig als Produkt der vollständigen Verbrennung von Kohlenstoff bildet, stark von den Randbedingungen des Verbrennungsprozesses wie z. B. dem Sauerstoffangebot abhängig. Als anthropogene Quellen für CO sind der Kfz-Verkehr, Industrieprozesse sowie die Energie- und Wärmeerzeugung zu nennen.

In der freien Atmosphäre wird Kohlenmonoxid nur langsam zu Kohlendioxid oxidiert; die Reaktion wird durch UV-Strahlung und Wärme begünstigt. Die mittlere Verweilzeit von CO wird auf einige Monate geschätzt.

Die Giftigkeit von Kohlenmonoxid beruht darauf, dass über die Lunge aufgenommenes CO an das Hämoglobin des Blutes angelagert wird und dadurch den Mechanismus des Sauerstofftransports stört.

In der 39. BImSchV wird für Kohlenmonoxid folgender Grenzwert zum Schutz vor Gesundheitsgefahren angegeben:

- max. 8-h-Wert: 10 mg/m3

Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Jahresmittelwerte für Kohlenmonoxid an hessischen Luftmessstellen. Für die Ermittlung der Jahresmittelwerte wurde ein arithmetisches Mittel über alle Luftmessstellen gleichen Charakters (Verkehrsschwerpunkte, städtischer Hintergrund) in ganz Hessen gebildet. Dabei wurden die Werte aller im jeweiligen Jahr verfügbaren Messstellen, die zur Beurteilung der Luftqualität herangezogen werden, in der Berechnung verwendet. Durch erfolgreiche emissionsmindernde Maßnahmen sind die Konzentrationen zurückgegangen und bewegen sich nun auf einem niedrigem Niveau.

Aktuelle Messwerte der Kohlenmonoxid-Konzentrationen finden Sie hier

Bei Ozon in der Atmosphäre muss man grundsätzlich zwischen zwei Fällen unterscheiden:

- In der oberen Atmosphäre (Stratosphäre, 10 - 50 km Höhe) stellt Ozon einen natürlichen Bestandteil dar. Im Höhenbereich von 20 - 30 km befindet sich die sog. Ozonschicht, die einen lebensnotwendigen Schutz für das Leben auf der Erde gegen energiereiche UV-Strahlung bildet. Die Ausdünnung dieser Ozonschicht durch langlebige, ozonzerstörende Substanzen wird mit dem Schlagwort "Ozonloch" bezeichnet.

- In der unteren Atmosphäre (Troposphäre) wirkt Ozon hingegen als Schadgas mit negativen Auswirkungen auf Organismen. Ein Teil des hier vorkommenden Ozons stammt aus der Stratosphäre; der Rest wird aus Vorläufersubstanzen gebildet, die entweder natürlich vorhanden sind oder aber auf anthopogene Emissionen zurückgehen.

Das Ozonmolekül besteht nicht wie der Luftsauerstoff aus zwei, sondern aus drei Sauerstoffatomen. Sein Name leitet sich aus dem griechischen Begriff für "das Riechende" ab; Ozon ist ein Gas von etwas stechendem Geruch. Es wird vom Geruchssinn bereits in sehr hoher Verdünnung (ab 40-50 µg/m3) wahrgenommen, wobei die Geruchsempfindung aber rasch nachlässt. Ozon ist ein schlecht wasserlösliches Gas. Da Ozon sehr leicht ein Sauerstoffatom abgibt, stellt es eines der stärksten Oxidationsmittel dar; es wird zur Trinkwasserentkeimung, Lebensmittelkonservierung und als Bleichmittel eingesetzt.

Bodennahes Ozon wird unter dem Einfluss intensiver Sonnenstrahlung aus Stickstoffoxiden und Kohlenwasserstoffen gebildet. Durch die umfangreiche anthropogene Emission der Vorläufersubstanzen wird die Ozonbildung in der bodennahen Luftschicht so verstärkt, dass es im Sommer zu Episoden erhöhter Ozonkonzentration (Sommersmog) kommen kann. Für die Stickstoffoxid-Emissionen ist hauptsächlich der Kfz-Verkehr verantwortlich; die Kohlenwasserstoffe stammen neben dem Verkehr von der Industrie, privater Anwendung und darüber hinaus auch aus biogenen Quellen.

Die Ozonkonzentration in der Atmosphäre ergibt sich aus einem komplexen dynamischen Gleichgewicht zwischen Ozon bildenden und Ozon abbauenden Reaktionen, bei dem auch die meteorologischen Bedingungen eine wichtige Rolle spielen. Ozon kann durch andere Luftverunreinigungen wieder zerstört werden; insbesondere wird es durch die Anwesenheit von Stickstoffmonoxid schnell abgebaut. Deshalb liegen die Ozon-Konzentrationen in städtischen Gebieten häufig niedriger als an emittentenfernen Standorten, die vergleichsweise geringere NO-Werte aufweisen. Ozon wird auch an Oberflächen abgebaut, so dass z. B. der Boden und der Pflanzenbewuchs eine Ozonsenke bilden. In der freien Troposphäre ist Ozon aber ein recht stabiles Gas, soweit die Stickstoffmonoxid-Konzentration verschwindend gering ist.

Neben der Konzentration der Vorläuferstoffe bestimmt die Intensität der Sonneneinstrahlung das Ausmaß der Ozonbildung. Dies erklärt den ausgeprägten Jahresgang der Ozonwerte mit einem Maximum im Sommerhalbjahr. Die Ozonkonzentrationen zeigen außerdem einen starken Tagesgang; die höchsten Ozonwerte treten dabei in den Nachmittagsstunden auf.

Ozon reizt die Schleimhäute und greift vor allem Atemwege, Augen und Lungengewebe an; beim Einatmen dringt Ozon tief in die Lunge ein. Höhere Ozonkonzentrationen bewirken neben Änderungen der Lungenfunktionsparameter subjektive Befindlichkeitsstörungen wie Augentränen, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche und Reizung der Atemwege, die bei weiter steigenden Konzentrationen mit einer Abnahme der physischen Leistungsfähigkeit einhergehen. Man schätzt, dass ca. 10 % der Bevölkerung besonders empfindlich auf erhöhte Ozonkonzentrationen reagieren.

Bei Pflanzen kann Ozon ein breites Spektrum an Schadsymptomen auslösen; bei vielen empfindlichen Pflanzenarten treten auf den Blättern Verfärbungen oder Flecken auf. Außerdem steht Ozon im Verdacht, für die neuartigen Waldschäden mitverantwortlich zu sein. Eine weitere wichtige Folgewirkung ist die Beeinträchtigung des Pflanzenwachstums, wodurch die Produktivität landwirtschaftlicher Nutzpflanzen sinkt; freilandrelevante Ozonkonzentrationen können die Erträge wichtiger Kulturpflanzen (z. B. von Getreide, Buschbohnen und Mais) verringern.

Die Ozon-Schwellenwerte für die Unterrichtung der Bevölkerung sind nach der EG-Richtlinie 2008/50/EG und entsprechend der 39. BImSchV wie folgt festgelegt:

- Informationsschwelle: 180 µg/m3 als Einstundenmittelwert

- Alarmschwelle: 240 µg/m3 als Einstundenmittelwert

Bei Ozonwerten ab 180 µg/m3 wird gesundheitlich empfindlichen Personen empfohlen, auf anstrengende Tätigkeiten im Freien zu verzichten; sportliche Ausdauerleistungen sollten ebenfalls vermieden werden.

Bei Ozonwerten ab 240 µg/m3 richtet sich diese Empfehlung an alle Bürgerinnen und Bürger.

Akute Maßnahmen wie z.B. Verkehrsbeschränkungen sind gemäß 39. BImSchV bei Überschreitung der Alarmschwelle nicht vorgesehen. Diese Entscheidung basiert auf den Erfahrungen in den neunziger Jahren, die gezeigt haben, dass kurzfristige Maßnahmen die Ozon-Spitzenwerte nur geringfügig oder gar nicht senken können. Nur eine großräumige und langfristige Reduzierung der Ozon-Vorläufersubstanzen kann das Niveau der Ozon-Konzentration dauerhaft senken.

Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Jahresmittelwerte für Ozon an hessischen Luftmessstellen. Für die Ermittlung der Jahresmittelwerte wurde ein arithmetisches Mittel über alle Luftmessstellen gleichen Charakters (städtischer Hintergrund, ländlicher Hintergrund) in ganz Hessen gebildet. Dabei wurden die Werte aller im jeweiligen Jahr verfügbaren Messstellen, die zur Beurteilung der Luftqualität herangezogen werden, in der Berechnung verwendet.

Die Jahresmittelwerte der Ozonkonzentration bewegen sich auf etwa gleichem Niveau oder steigen sogar leicht an. Dies liegt daran, dass es seltener zu Phasen mit Spitzenkonzentrationen kommt, aber auch geringe Ozonkonzentrationen seltener und mittelhohe stattdessen deutlich häufiger auftreten.

Aktuelle Messwerte der Ozon-Konzentrationen finden Sie hier.

Eine Vorhersage für die Ozonwerte am Folgetag wird im Sommerhalbjahr (1. April bis 30. September) einmal täglich gegen 15:00 Uhr erstellt.

Im Informationsblatt Bodennahes Ozon und Sommersmog finden Sie weitere Informationen.

Schwefeldioxid ist ein farbloses, stechend riechendes Gas, das sich unter teilweiser Bildung von schwefliger Säure gut in Wasser löst. Ab einer Konzentration von ca. 1,3 mg/m3 Luft wird es vom Geruchssinn wahrgenommen.

Schwefeldioxid wird bei der Verbrennung von Kohle und Heizöl sowie anderer schwefelhaltiger Brennstoffe gebildet. Feuerungsanlagen im Industriebereich, Gebäudeheizungen sowie der Kraftfahrzeugverkehr (Dieselmotoren) sind die wesentlichen Quellen für die SO2-Belastung der Atmosphäre.

Abgebaut wird Schwefeldioxid in der Atmosphäre durch Oxidation zu Sulfat (SO42-), das aerosolgebunden oder in Wassertröpfchen gelöst vorliegt; außerdem wird SO2 direkt durch Regen aus der Atmosphäre ausgewaschen und kann auch zu einem geringen Anteil aus der Atmosphäre durch trockene Deposition auf Oberflächen entfernt werden. Die Verweilzeit des SO2 in der Atmosphäre wird in der Literatur mit 1-10 Tagen angegeben; bei Regenwetter beträgt die Verweilzeit höchstens einen Tag, während bei kaltem und trockenem Wetter das SO2 mehrere Tage in der Atmosphäre verbleibt. Bei winterlichen Hochdruckwetterlagen kann Ferntransport von SO2 über mehrere hundert Kilometer hinweg stattfinden.

Beim Menschen kann sich Schwefeldioxid bereits in deutlich geringeren Konzentrationen insbesondere in Kombination mit Staub auf die Atmungsorgane auswirken. Es reizt die Schleimhäute und kann dabei zu Gewebsveränderungen im oberen Atemtrakt, einer Zunahme des Atemwiderstands und einer höheren Infektanfälligkeit führen. Auf Pflanzen wirkt SO2 ebenfalls schädlich; so reagieren beispielsweise Nadelhölzer, Moose und Flechten besonders empfindlich. Außerdem ist Schwefeldioxid an der Versauerung von Böden und Gewässern sowie an Korrosions- und Verwitterungsprozessen von Metallen und Gestein beteiligt.

Hohe SO2-Belastungen mit Grenzwertüberschreitungen waren u. a. die Begründung dafür, dass in Hessen 1975 die Belastungsgebiete Untermain, Rhein-Main, Wetzlar und Kassel ausgewiesen wurden. Seitdem ist die SO2-Belastung sehr stark zurückgegangen. In den Jahren 1985 - 88 gab es noch Smog-Episoden durch SO2-Ferntransport bei Ostwetterlagen, wohingegen im Winter 1996/97 trotz smogrelevanter, austauscharmer Wetterlage mit Ostwind keine außergewöhnlich hohen SO2-Konzentrationen mehr gemessen wurden. Das Auftreten von "hausgemachtem" sowie von "importiertem" Smog kann heute nahezu ausgeschlossen werden; deshalb konnte auch in Hessen die Winter-Smog-Verordnung im Frühjahr 1998 aufgehoben werden.

In der 39. BImSchV werden für Schwefeldioxid folgende Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit angegeben:

- 1-h-Wert: 350 µg/m3 (zulässige Überschreitungshäufigkeit pro Jahr: 24-mal)

- 24-h-Wert: 125 µg/m3 (zulässige Überschreitungshäufigkeit pro Jahr: 3-mal).

Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Jahresmittelwerte für Schwefeldioxid an hessischen Luftmessstellen. Für die Ermittlung der Jahresmittelwerte wurde ein arithmetisches Mittel über alle Luftmessstellen gleichen Charakters (städtischer Hintergrund, ländlicher Hintergrund) in ganz Hessen gebildet. Dabei wurden die Werte aller im jeweiligen Jahr verfügbaren Messstellen, die zur Beurteilung der Luftqualität herangezogen werden, in der Berechnung verwendet.

In den letzten Jahrzehnten ist die Verwendung von Kohle zum Zweck der Gebäudeheizung stark zurückgegangen. Der Einsatz von Brennstoffen mit geringerem Schwefelgehalt und technische Maßnahmen wie eine verbesserte Abgasreinigung bei Großfeuerungsanlagen haben zu einer deutlichen Abnahme der SO2-Konzentration geführt.

Aktuelle Messwerte der Schwefeldioxid-Konzentrationen finden Sie hier

Stickstoffdioxid (NO2) ist ein braunes, süßlich riechendes Gas, welches mit Wasser zu Salpetersäure reagiert. Die Geruchsschwelle für NO2 liegt bei ca. 0,9 mg/m3.

Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2) entstehen hauptsächlich als Nebenprodukt bei der Verbrennung durch die Oxidation von Luftstickstoff. An der Schornsteinmündung bzw. am Auspuffrohr liegen die Stickstoffoxide im Allgemeinen zu über 90 % als Stickstoffmonoxid vor, das dann in der Atmosphäre zügig zu Stickstoffdioxid oxidiert wird. Stickstoffdioxid wird in der Atmosphäre langsam weiter zu Nitrat (NO3-) aufoxidiert, lagert sich an Aerosole an und wird in der partikelgebundenen Form durch nasse und trockene Deposition aus der Atmosphäre ausgetragen. Die Verweilzeit von NO2 in der Atmosphäre wird in der Literatur mit 5 - 7 Tagen angegeben und ist damit kürzer als die Verweilzeit von SO2 bei trockenem und kaltem Wetter. NO2 selbst wird bei Regen im Gegensatz zu SO2 kaum ausgewaschen.

Die schädigende Wirkung der Stickstoffoxide auf den Menschen ist insbesondere durch die Schädigung der Atemwege bedingt. Bei längerer Einwirkung können höhere Konzentrationen der Stickstoffoxide zu chronischer Bronchitis oder auch zu einer Erhöhung der Empfindlichkeit gegenüber Atemwegsinfektionen führen. Daneben besitzen die Stickstoffoxide auch pflanzentoxische Wirkungen; so schädigen sie beispielsweise bei Bäumen die Oberschicht von Blättern und Nadeln. Das Auftreten der heutigen Waldschäden wird u. a. mit dem umfangreichen Eintrag von Schadstoffen, darunter auch dem von Stickstoffoxiden, in Verbindung gebracht. Der saure Regen, der zu einem großen Teil auf Stickstoffoxide zurückgeht, trägt zur Boden- sowie zur Gewässerversauerung bei und greift Gestein und Metall von Bauwerken an.

Darüber hinaus hat die Stickstoffoxidbelastung der Atmosphäre für zwei weitere Problemkomplexe ebenfalls entscheidende Bedeutung: Stickstoffoxide und reaktive Kohlenwasserstoffe sind zusammen mit Sonnenstrahlung die Reaktionspartner für die photochemische Ozonbildung; Maßnahmen zur Minderung der Stickstoffoxidemissionen tragen demnach auch zur Verringerung des Sommersmogproblems bei. Außerdem ist der derzeitige Stickstoffeintrag aus der Atmosphäre in schützenswerte Biotope auf stickstoffarmen Böden (Heide, Moor, Magerrasen) ein Problem, weil die dabei stattfindende Überdüngung die Flora gravierend verändern kann; so droht beispielsweise die Lüneburger Heide zu vergrasen.

In der 39. BImSchV werden für Stickstoffdioxid folgende Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit angegeben:

- 1-h Wert: 200 µg/m3 (zulässige Überschreitungshäufigkeit pro Jahr: 18-mal)

- Jahresmittel: 40 µg/m3

Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Jahresmittelwerte für Stickstoffdioxid an hessischen Luftmessstellen. Für die Ermittlung der Jahresmittelwerte wurde ein arithmetisches Mittel über alle Luftmessstellen gleichen Charakters (Verkehrsschwerpunkte, städtischer Hintergrund, ländlicher Hintergrund) in ganz Hessen gebildet. Dabei wurden die Werte aller im jeweiligen Jahr verfügbaren Messstellen, die zur Beurteilung der Luftqualität herangezogen werden, in der Berechnung verwendet.

Es zeichnet sich ein abnehmender Trend der Stickstoffdioxid-Konzentrationen ab.

Aktuelle Messwerte der Stickstoffdioxid-Konzentrationen finden Sie hier

In unserem Faltblatt Stickstoffdioxid haben wir ausführliche Informationen zusammengestellt.

Stickstoffmonoxid (NO) ist ein farbloses, geruchloses und wenig wasserlösliches Gas, das mit Luftsauerstoff zu Stickstoffdioxid reagiert.

Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2) entstehen hauptsächlich als Nebenprodukt bei der Verbrennung durch die Oxidation von Luftstickstoff. An der Schornsteinmündung bzw. am Auspuffrohr liegen die Stickstoffoxide im Allgemeinen zu über 90 % als Stickstoffmonoxid vor, das dann in der Atmosphäre zügig zu Stickstoffdioxid oxidiert wird. Die Stickstoffoxide stammen hauptsächlich aus den Abgasen von Industrie, Gebäudeheizung und Verkehr. Die Emittentengruppe Kfz-Verkehr trägt mit Abstand am meisten zu den Stickstoffoxid-Emissionen bei. Außerhalb der Städte spielen auch biogene Emissionen (durch mikrobiologische Prozesse im Boden) für die Stickstoffoxidbilanz eine nicht zu vernachlässigende Rolle.

Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Jahresmittelwerte für Stickstoffmonoxid an hessischen Luftmessstellen. Für die Ermittlung der Jahresmittelwerte wurde ein arithmetisches Mittel über alle Luftmessstellen gleichen Charakters (Verkehrsschwerpunkte, städtischer Hintergrund, ländlicher Hintergrund) in ganz Hessen gebildet. Dabei wurden die Werte aller im jeweiligen Jahr verfügbaren Messstellen, die zur Beurteilung der Luftqualität herangezogen werden, in der Berechnung verwendet.

Aktuelle Messwerte der Stickstoffmonoxid-Konzentrationen finden Sie hier

Die Bezeichnung BTEX steht für die Stoffgruppe Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Xylol. Dabei handelt es sich um flüchtige organische Verbindungen. Chemisch sind sie den aromatischen Kohlenwasserstoffen zuzuordnen.

Die zu den BTEX gehörenden Substanzen sind in Reinform bei Raumtemperatur farblose Flüssigkeiten, die gar nicht oder nur gering wasserlöslich sind. Sie sind leicht flüchtig und liegen in der Umgebungsluft deshalb gasförmig vor. Von allen BTEX-Substanzen gehen Gesundheitsgefahren abhängig von der Menge bzw. Konzentration und der Expositionsdauer aus.

Benzol (C6H6)

Ein Benzolmolekül (C6H6) besteht aus einem planaren Kohlenstoffsechsring, an dessen Ecken sich jeweils ein Wasserstoffatom befindet. Es ist an seinem charakteristischen aromatischen, süßlichen Geruch erkennbar.

Der Hauptanteil der Benzolemissionen geht auf den Kfz-Verkehr zurück; dabei gelangt das Benzol über die Abgase sowie über Verdunstungsprozesse in die Außenluft.

In der 39. BImSchV wird zum Schutz vor Gesundheitsgefahren ein Grenzwert angegeben, da für Benzol eine krebserregende Wirkung nachgewiesen wurde. Der Grenzwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit beträgt für Benzol 5 µg/m3 im Jahresmittel.

Das vorangestellte Diagramm zeigt den zeitlichen Verlauf der Benzol-Jahresmittelwerte. Für die Ermittlung wurde ein arithmetisches Mittel über alle Luftmessstellen gleichen Charakters (Verkehrsschwerpunkte, städtischer Hintergrund) in ganz Hessen gebildet. Die Konzentrationen weisen einen abnehmenden Trend auf, der vermutlich überwiegend auf emissionsmindernde Maßnahmen im Verkehrsbereich zurückgeht.

Aktuelle Messwerte der Benzol-Konzentrationen finden Sie hier.

Außer Benzol werden noch weitere Benzol-Derivate erfasst, für die im Rahmen der Luftreinhaltung kein Grenzwert vorgegeben ist:

- Toluol (C7H8)

Benzolring mit einer Methylgruppe - Ethylbenzol (C8H10)

Benzolring mit einer Ethylgruppe - o‑Xylol (ortho-Xylol, C8H10)

Benzolring mit zwei Methylgruppen

Xylole haben eine unterschiedliche räumliche Anordnung der Methylgruppen - m‑/p‑Xylol (meta-Xylol und para-Xylol, C8H10)

Benzolring mit zwei Methylgruppen

Xylole haben eine unterschiedliche räumliche Anordnung der Methylgruppen

Aktuelle Messwerte finden Sie hier unter der jeweiligen Bezeichnung.

Bei der Stoffgruppe der Kohlenwasserstoffe handelt es sich um verschiedene chemische Verbindungen aus Kohlenstoff und Wasserstoff.

Ein großer Teil der Kohlenwasserstoffe entsteht bei der unvollständigen Verbrennung (Verkehr). Bei Industrie, Gewerbetrieben sowie privatem Verbrauch und Handwerk stehen Lösungsmittel und leichtflüchtige Verbindungen im Vordergrund. Auch Pflanzen (v. a. Nadelbäume) setzen erhebliche Mengen an flüchtigen organischen Komponenten frei.

Die meisten der in der Luft anzutreffenden Kohlenwasserstoffe sind aus lufthygienischer Sicht als unbedenklich, ein geringer Anteil ist aber auch als kritisch zu bezeichnen. Jedoch sind die Kohlenwasserstoffe in einem anderen Zusammenhang von Bedeutung: Sie tragen in den Sommermonaten (gemeinsam mit den Stickstoffoxiden) als Vorläufersubstanzen zur Entstehung von Ozon bei.

Messtechnisch erfasst wird zum einen die Summe der Kohlenwasserstoffe und zum anderen die Einzelkomponente Methan; als Messergebnis wird in der Regel die Summe der Kohlenwasserstoffe ohne Methan angegeben. Grund dafür ist, dass die vergleichsweise hohe Konzentration von Methan die Konzentrationswerte aller übrigen Kohlenwasserstoffe überdecken würde. Insgesamt ist die Immissionsbelastung durch Kohlenwasserstoffe in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen.

Die Komponenten BTEX (Benzol, Toluol, Ethylbenzol, o-/m-/p-Xylol) werden separat erfasst.

Unter Feinstaub versteht man die in der Atmosphäre verteilten festen Teilchen oder Partikel. Staub kann sowohl durch natürliche als auch anthropogene Quellen in die Luft eingetragen werden. Durch anthropogene Aktivitäten wird die Staubbelastung der Atmosphäre erhöht. Beispielsweise stellen direkte Emissionen staubhaltiger Abluft vor allem aus Industrie, Gebäudeheizung und Kfz-Verkehr einen wichtigen Beitrag dar. Daneben gibt es noch indirekte anthropogene Staubemissionen. Hierzu gehören z. B. Staubaufwirbelungen vom Boden (Kraftfahrzeugverkehr, Baustellen etc.) oder verstärkte Staubemissionen durch geänderte Landnutzung (Landwirtschaft).

Eine weitere wichtige Quelle stellen partikelbildende Gasreaktionen (wie beispielsweise die Oxidation von Schwefeldioxid zu Sulfat oder Stickstoffdioxid zu Nitrat etc.) in der Atmosphäre dar. Die daraus entstehenden Partikel werden auch als „Sekundäre Aerosolpartikel“ bezeichnet.

Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Quellen haben Staubpartikel keine einheitliche Größe oder chemische Zusammensetzung.

Grundlegend für das Verhalten von Staubpartikeln in der Atmosphäre ist unter anderem die Partikelgröße. Sie reicht von kleinsten Partikeln, die aus wenigen Molekülen bestehen können, bis hin zu Teilchen mit Durchmessern größer als 50 µm. Kleine Teilchen bis 1 µm schweben ohne erkennbare Fallgeschwindigkeit in der Atmosphäre. Die Verweilzeit für diese kleinen Staubpartikel beträgt einige Tage bis wenige Wochen, daher können Feinstaubpartikel über großen Entfernungen transportiert werden. Selbst für etwas größere Partikel ist Ferntransport möglich. Beispielsweise können in der Saharawüste aufgewirbelte Staubpartikel bis in unsere Regionen und darüber hinaus transportiert werden. Mit steigendem Partikeldurchmesser steigt die Fallgeschwindigkeit an, so dass größere Partikel nur eine geringe Verweilzeit in der Atmosphäre haben.

Abhängig von der Größe des Durchmessers gelangen inhalierte Partikel in bestimmte Regionen des Atemtrakts. Feinstaub PM10 erreicht den Nasen- und Rachenraum sowie den oberen Bereich der Bronchien. Die Partikel der Fraktion Feinstaub PM2,5 sind in der Lage, bis in die Verästelungen der Bronchien und Bronchiolen strömen, sie werden deshalb auch als lungengängig bezeichnet. Auf Grund der geringen Größe können Ultrafeine Partikel sogar bis in die Lungenbläschen (Alveolen) vordringen und sich dort zumindest teilweise ablagern. Aus toxikologischen Untersuchungen geht hervor, dass diese besonders kleinen Partikel eine Gesundheitsgefährdung hervorrufen können.

Feinstaub PM10

Bei Feinstaub PM 10 handelt es sich um inhalierbare Feinstaubpartikel mit einem Durchmesser kleiner 10 µm (Particulate Matter 10 µm).

In der 39. BImSchV werden für PM10 folgende Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit angegeben:

- 24-h Wert: 50 µg/m3 (zulässige Überschreitungshäufigkeit pro Jahr: 35-mal)

- Jahresmittel: 40 µg/m3.

Die erste der beiden Abbildungen (s. u.) zeigt die Entwicklung der Jahresmittelwerte für Feinstaub PM10 an hessischen Luftmessstellen. Für die Ermittlung der Jahresmittelwerte wurde ein arithmetisches Mittel über alle Luftmessstellen gleichen Charakters (Verkehrsschwerpunkte, städtischer Hintergrund, ländlicher Hintergrund) in ganz Hessen gebildet. Dabei wurden die Werte aller im jeweiligen Jahr verfügbaren Messstellen, die zur Beurteilung der Luftqualität herangezogen werden, in der Berechnung verwendet.

Erfolgreiche Emissionsminderungs-Maßnahmen wie zum Beispiel der Einsatz von Partikelfiltern in der Industrie und beim KfZ-Verkehr haben zu einer deutlichen Abnahme der Feinstaubkonzentration geführt. Im Informationsblatt zu Feinstaub (PM10) finden Sie weitere Informationen zu Eigenschaften, Quellen, gesundheitlicher Bewertung und Immission.

Aktuelle Messwerte der PM10-Konzentrationen finden Sie hier.

Feinstaub PM2,5

Bei Feinstaub PM2,5 handelt es sich um lungengängige Feinstaubpartikel mit einem Durchmesser kleiner 2,5 µm (Particulate Matter 2,5 µm).

In der 39. BImSchV wird für Feinstaub PM2,5 zum Schutz der menschlichen Gesundheit folgender Grenzwert angegeben:

- Jahresmittel: 25 µg/m3

Die erste der beiden Abbildungen (s. u.) zeigt die Entwicklung der Jahresmittelwerte für Feinstaub PM2,5 an hessischen Luftmessstellen. Für die Ermittlung der Jahresmittelwerte wurde ein arithmetisches Mittel über alle Luftmessstellen gleichen Charakters (Verkehrsschwerpunkte, städtischer Hintergrund, ländlicher Hintergrund) in ganz Hessen gebildet. Dabei wurden die Werte aller im jeweiligen Jahr verfügbaren Messstellen, die zur Beurteilung der Luftqualität herangezogen werden, in der Berechnung verwendet.

Aktuelle Messwerte der PM2,5-Konzentrationen finden Sie hier.

Ultrafeine Partikel (UFP)

Als ultrafeine Partikel beziehungsweise Ultrafeinstaub werden alle Partikel mit einem Durchmesser kleiner als 100 nm bezeichnet. UFP sind damit die kleinsten festen und flüssigen Teilchen in unserer Luft, verhalten sich aber aufgrund ihrer geringen Größe eher wie Gasmoleküle. Sie stellen eine Teilmenge des Feinstaubs dar, tragen aber aufgrund ihrer geringen Größe kaum zur Massenkonzentration der Feinstaubfraktionen PM10 oder PM2,5 bei. Man gibt ihre Konzentration deshalb auch nicht als Massen- sondern als Anzahlkonzentration an.

Diese besonders kleinen Feinstaubteilchen stellen ein potentiell höheres gesundheitliches Risiko dar als „gewöhnlicher“ Feinstaub, da sie aufgrund ihrer geringen Größe tief in die Lunge eindringen können, von wo aus sie auf den menschlichen Organismus wirken können. Bisher existieren jedoch zu wenige Studien, die die Effekte der ultrafeinen Partikel epidemiologisch untersuchen, so dass noch keine gesetzlich einzuhaltenden Grenzwerte vorliegen. Jedoch hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ihren 2021 veröffentlichten Luftgüteleitlinien erstmals auch Empfehlungen zur Beurteilung der Partikelanzahl- bzw. UFP-Konzentration gegeben. Laut WHO-Leitlinien kann von einer hohen Belastung durch UFP ausgegangen werden, wenn ein Tagesmittelwert von 10 000 Partikeln pro Kubikzentimeter oder ein Stundenmittelwert von 20 000 Partikeln pro Kubikzentimeter überschritten wird.

An den Messstationen Frankfurt Friedberger Landstraße, Frankfurt-Schwanheim und Raunheim werden dauerhaft ultrafeine Partikel gemessen. Darüber hinaus wird die UFP-Belastung temporär an weiteren Messstellen erfasst.

Aktuelle UFP- Messwerte finden Sie hier.

Weitere Infomationen zu ultrafeinen Partikeln finden Sie in unserem Sondermessprogramm UFP.

Blei zählt zur Gruppe der Schwermetalle und kommt in der Umwelt als anorganische Spurenverunreinigung vor. Es wird nicht fortlaufend im automatisierten Luftmessnetz gemessen, sondern diskontinuierlich im Rahmen des Schwebstaubmessprogramms.

Blei wird bei der Gewinnung von Blei und anderen Metallen, bei industriellen Produktionsprozessen (wie z. B. der Akkumulatoren-Herstellung) und bei Verbrennungsvorgängen emittiert. In früheren Jahrzehnten wurden bleiorganische Verbindungen den Ottokraftstoffen als Antiklopfmittel zugesetzt. Die enorme Bleibelastung der Umwelt durch den Kraftfahrzeugverkehr ist seit der Einführung von unverbleitem Benzin ab Mitte der 80er Jahre schrittweise abgebaut worden. Die heutigen Bleiemissionen stammen von der Industrie sowie (aufgrund des natürlichen Bleigehalts in Kohle und Erdöl) von der Gebäudeheizung und dem Verkehr.

Bleiverbindungen liegen in der Außenluft überwiegend partikelgebunden vor. Aus der Luft werden sie durch trockene und nasse Deposition entfernt. Die Verweilzeit von Blei in der Atmosphäre entspricht daher ungefähr der von Staub (1-10 Tage).

Für den Menschen ist die fortgesetzte Aufnahme kleiner Bleimengen gefährlich, wohingegen akute Bleivergiftungen kaum eine Rolle spielen. Im Organismus wird der Hauptteil des Bleigehalts in den Knochen abgelagert. Hohe chronische Exposition führt zur sog. Bleikrankheit mit zentralnervösen Beschwerden (wie z. B. Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindel). Blei wird über die Nahrungskette angereichert; die wichtigste Aufnahmequelle für den Menschen stellt die Nahrung dar.

Die 39. BImSchV sieht für Blei folgenden Grenzwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit vor:

- Jahresmittel: 0,5 µg/m3.

Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Jahresmittelwerte für Blei im Feinstaub PM10 an hessischen Luftmessstellen. Für die Ermittlung der Jahresmittelwerte wurde ein arithmetisches Mittel über alle Luftmessstellen gleichen Charakters (Verkehrsschwerpunkte, städtischer Hintergrund, ländlicher Hintergrund) in ganz Hessen gebildet. Dabei wurden die Werte aller im jeweiligen Jahr verfügbaren Messstellen, die zur Beurteilung der Luftqualität herangezogen werden, in der Berechnung verwendet.

![Zeitreihen der Jahresmittelwerte für Benzo[a]pyren im Feinstaub PM10 (BaP) an hessischen Luftmessstellen](/fileadmin/img_content/luft/komponenten/BaP.gif)

Zeitreihen der Jahresmittelwerte für Benzo[a]pyren im Feinstaub PM10 (BaP) an hessischen Luftmessstellen

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) gehören zu den organischen Verbindungen, sie bestehen aus mehreren miteinander verbundenen Kohlenwasserstoffringen. In der Luft liegen sie in partikelgebundener Form vor und werden deshalb als Bestandteil im Feinstaub PM10 erfasst. Die gesammelten Staubproben werden auf die folgenden PAK untersucht: Benzo[a]pyren, Benzo[a]anthracen, Benzo[b,j,k]fluoranthen, Dibenzo[a,h]anthracen und Indeno[1,2,3-cd]pyren.

Benzo[a]pyren, kurz BaP, dient dabei als Marker für die kanzerogene Wirkung der PAK. In der 39. BImSchV wird deshalb zum Schutz der menschlichen Gesundheit 1 ng/m³ im Jahresmittel als Zielwert für BaP angegeben.

Benzo[a]pyren entsteht vor allem bei der Verbrennung von organischem Material wie Holz oder Kohle, aber auch im Straßenverkehr durch die Verbrennung von Kraftfahrstoffen.

Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Jahresmittelwerte für Benzo[a]pyren (BaP) im Feinstaub PM10 an hessischen Luftmessstellen. Für die Ermittlung der Jahresmittelwerte wurde ein arithmetisches Mittel über alle Luftmessstellen gleichen Charakters (Verkehrsschwerpunkte, städtischer Hintergrund, ländlicher Hintergrund) in ganz Hessen gebildet. Dabei wurden die Werte aller im jeweiligen Jahr verfügbaren Messstellen, die zur Beurteilung der Luftqualität herangezogen werden, in der Berechnung verwendet.

Ruß ist eine Erscheinungsform des Kohlenstoffs, die sich bei unvollständiger Verbrennung bzw. der thermischen Spaltung von dampfförmigen kohlenstoffhaltigen Substanzen bildet; so entsteht Ruß beispielsweise bei der Verbrennung von Dieselkraftstoff in schlecht eingestellten Motoren oder als Schornsteinruß an Feuerstellen. Er kann gegebenenfalls nicht unerhebliche Mengen an krebserzeugenden polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen enthalten; deshalb sucht man die Bildung möglichst zu vermeiden. Ruß besteht aus annähernd kugelförmigen Primärteilchen mit einem Durchmesser von 5 - 500 nm, die sich zu verzweigten kettenförmigen Aggregaten zusammenlagern.

Man muss zwischen Schornsteinruß/Dieselruß einerseits und großtechnisch hergestellten Industrierußen andererseits unterscheiden. Letztere stellen eine Stoffgruppe mit genau spezifizierten physikalischen, chemischen und anwendungstechnischen Eigenschaften dar. Die technische Herstellung von Ruß basiert auf der unvollständigen Verbrennung und/oder thermischen Spaltung von Kohlenwasserstoffen. Ca. 93 % der Weltrußproduktion wird als Füllstoff für Elastomere verwendet. Hiervon verbraucht die Reifenindustrie etwa zwei Drittel, denn Ruß verbessert die mechanischen Eigenschaften des Kautschuks erheblich.

Die 23. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (23. BImSchV), die im Juli 2004 außer Kraft trat, sah einen Maßnahmenwert von 8 µg/m3 für das Jahresmittel vor. Selbst an der stark befahrenen hessischen Verkehrsmessstation Wiesbaden-Ringkirche wird dieser Wert unterschritten.